“Kok anak saya nggak dikasih antibiotik dok?” Sahut si ibu sambil menatap saya kebingungan. “Memangnya aman ya?” Sambung ibu itu lagi.

Saya menatap pasangan muda tadi seraya tersenyum, lalu menjelaskan, tidak semua demam pada anak harus diberikan antibiotik. Meski demamnya tinggi sampai 40 derajat Celcius.

Saya menulis sebuah catatan kecil di buku KIA, agar si anak dibawa kembali bila dalam dua hari ke depan demamnya belum membaik, dan obat-obatan yang saya berikan hari itu, kebingungan dari raut wajah mereka akhirnya memudar setelah diberikan penjelasan.

Sakit Berulang Setiap Bulan?

Anak merupakan populasi yang istimewa. Pada usia pra sekolah misalnya, mereka bisa mengalami sakit ringan (batuk pilek tanpa sesak napas, demam, diare ringan) hampir setiap bulan. Kondisi ini terkadang membuat sebagian orang tua bertanya-tanya, apakah ada yang salah dengan sistem imun si anak?

Sebagian orang tua lainnya beranggapan bahwa bila anak mengalami demam tinggi atau batuk yang tak kunjung membaik, maka seharusnya antibiotik segera diberikan agar si anak sembuh. Celakanya, anggapan yang salah ini jika dikombinasikan dengan kondisi anak yang berulangkali sakit akan berujung pada penggunaan antibiotik yang tidak bijak.

Dan penggunaan antibiotik yang tidak bijak, akan berakhir dengan terjadinya resistensi terhadap antibiotik, yang tidak saja akan merugikan secara ekonomi, namun juga bisa mengancam nyawa si anak.

Beban Berat Anak Bangsa

Ada beban berat yang disangga anak-anak bangsa ini, yakni di saat penyakit-penyakit masa lalu belum juga hilang (TBC, Pneumonia, Tifoid, Diare, dan lain-lain), kita sudah kedatangan penyakit baru seperti Flu Burung, SARS, dan tentu saja Covid-19 yang berstatus pandemi sejak hampir tiga tahun terakhir.

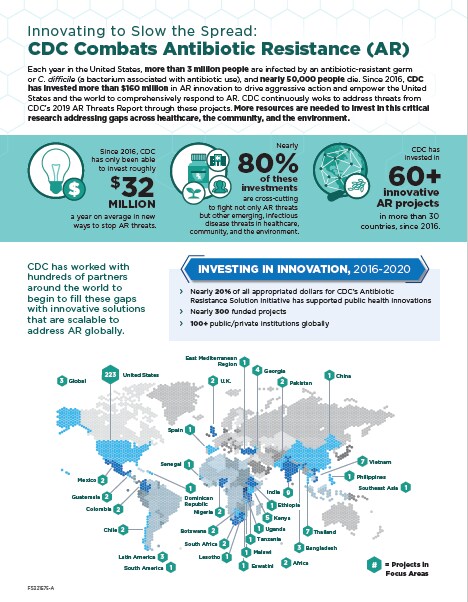

Celakanya, para ahli juga memprediksi pada tahun 2050 nanti akan ada 10 juta kematian setiap tahun di seluruh dunia akibat infeksi oleh bakteri super, yaitu bakteri yang resisten antibiotik. Bila kita masih saja sembarangan dalam menggunakan antibiotik.

Ancaman Nyata Resistensi Antibiotik

Bagi sebagian, orang resistensi antibiotik belum dianggap sebagai ancaman serius. Boleh jadi karena masih rendahnya pemeriksaan guna menilai resistensi antibiotik, sehingga kasus-kasus infeksi oleh bakteri super tak terungkap. Ia ada namun tidak terlihat.

Sebagian lain memandang bakteri super merupakan masalah di negara-negara maju saja, padahal faktanya tidak demikian. Sebagai contoh, sejak tahun 2016 merebak bakteri Salmonela typhi yang kebal terhadap semua antibiotik lini pertama dan kedua (Salmonela typhi XDR atau Extensive Drug Resistance) di Pakistan.

Dalam kurun waktu lima tahun (2017-2021), ada 15.224 kasus Tifoid XDR di Pakistan, yang kemudian menyebar ke negara-negara lain seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Denmark, dan Australia.

Tifoid XDR ini menyebabkan angka komplikasi dan kematian yang lebih tinggi dibandingkan dengan infeksi Tifoid non-XDR. Belum lagi menghitung biaya pengobatan yang menjadi berlipat ganda. Tifoid berubah dari penyakit yang diremehkan, diterlantarkan, menjadi ditakuti kembali seperti ia dulu pernah menjadi momok di awal abad ke-20.

Langkah Apa yang Harus Diambil?

Permasalahan utama dalam mengatasi masalah resistensi antibiotik sebagiannya berada tepat di halaman depan: Kesalahan dalam mengenali infeksi mana yang perlu diberikan antibiotik dan mana yang tidak.

Orang tua harus diberi pemahaman yang benar, bahwa tidak semua demam tinggi atau batuk pilek memerlukan antibiotik, bahwa penggunaan antibiotik yang serampangan (membeli sendiri antibiotik atau meminta diresepkan antibiotik kepada dokter) bukan sekadar pemborosan secara ekonomi, namun justru bisa membahayakan nyawa si anak.

Selain itu surveilans terhadap kasus resistensi antibiotik secara konsisten dan berkualitas juga mutlak diperlukan, tidak hanya sebagai modal dokter dalam menangani pasiennya, namun sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan dalam skala lokal, regional, maupun nasional.

Mengatasi Infeksi dari Hulu

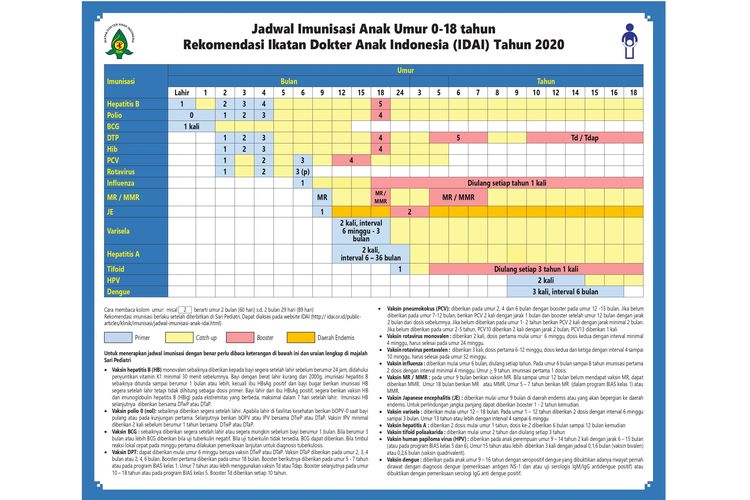

Jauh sebelum antibiotik menjadi perlu diresepkan, kita bisa melakukan upaya-upaya pencegahan infeksi. Melalui upaya promotif dan preventif. Misalnya memantau status gizi anak secara teratur, menjaga higiene dan sanitasi lingkungan, atau pemberian imunisasi sesuai rekomendasi IDAI.

Sayangnya meski upaya pencegahan sebetulnya lebih cost effective (baca: murah) daripada upaya pengobatan dan rehabilitatif, namun perhatian yang diberikan untuk sektor ini dirasa masih kurang.

Sebagai contoh, meski vaksin Tifoid sudah dikenal sejak sebelum Perang Dunia Pertama dimulai, namun kini lebih dari 100 tahun berselang, masih sedikit sekali orang tua bahkan tenakes yang tahu akan keberadaannya. Padahal ongkos melakukan vaksin pada satu anak hanya 1/7 dari biaya rawat inap anak karena Demam Tifoid, belum lagi menghitung kerugian karena orang tua yang kehilangan waktu kerja dan hilangnya waktu sekolah si anak.

Hikmah di Balik Pandemi

Berita baiknya, kehadiran pandemi Covid-19 juga memiliki sisi positif, yakni munculnya kesadaran kolektif akan pentingnya pencegahan sakit: Penggunaan masker saat berada di kerumunan, kebiasaan mencuci tangan pakai sabun, dan meningkatnya kesadaran untuk melengkapi vaksin anak, selain dari imunisasi dasar yang digratiskan pemerintah.

Pandemi menjadi semacam katalis dalam proses perubahan perilaku masyarakat. Di era sebelum pandemi, tidak pernah terbayangkan bahwa di pintu masuk mall, stasiun, atau pasar disediakan fasilitas untuk mencuci tangan.

Dulu orang yang sedang batuk pilek bisa melenggang begitu saja bepergian tanpa menggunakan masker, sedangkan kini orang baik sakit ataupun sehat semua menggunakan masker saat berada di kerumunan. Hal-hal “kecil” seperti inilah rupanya menjadi komponen penting dalam penanganan pandemi, yang kini kita sudah berada di pintu keluarnya.

Maka dari itu, diperlukan peran semua pihak guna mengerem laju resistensi antibiotik. Tidak hanya menjadi tugas tenaga medis dan tenaga kesehatan, namun harus dimulai dari diri kita, dari hal-hal yang kecil, dan dimulai saat ini juga.

dr. Krisna Adhi, Sp. A

Dokter Anak di RS Mitra Keluarga Slawi,

Komentar

Posting Komentar